Учить детей программированию и робототехнике можно уже в начальной школе. Для этого не нужны сложные формулы или готовые коды. Достаточно превратить задачу в последовательность простых шагов, которые ребёнок может выполнить сам или поручить роботу. Такой подход реализует метод проектов, позволяющий объединить наблюдение, планирование, алгоритмизацию и защиту результата в единый цикл.

Методика проектной работы даёт учителю универсальный инструмент для вовлечения всего класса, а детям — первые шаги к инженерному мышлению. Важно, что в процессе они не только получают новые знания, но и учатся видеть практическую пользу учебы. Это помогает формировать уверенность в собственных силах и мотивирует ребёнка продолжать исследовать окружающий мир. В младших классах проект становится не дополнением, а естественным способом освоения знаний.

Проект как формат обучения в 1–4 классах

Для ребёнка проектная работа — это возможность увидеть, что школа связана с жизнью за её пределами. Когда задача ставится в форме проекта, ученик начинает понимать: знания нужны не только ради отметки в журнале. Они помогают решать задачи, которые важны самому ребёнку, его семье или одноклассникам. Такой подход делает учебный процесс осмысленным и увлекательным.

Проект развивает сразу несколько ключевых навыков:

- Планирование и умение разбивать большую задачу на шаги.

- Наблюдение и фиксацию фактов.

- Сотрудничество и распределение ролей в команде.

- Ответственность за общий результат.

Каждый из этих элементов напрямую связан с требованиями ФГОС и формирует универсальные учебные действия. Но гораздо важнее то, что проектная работа закладывает основы инженерного мышления: дети начинают мыслить алгоритмами и моделями, а также учатся представлять результат в наглядной форме. Всё это делает проект естественным мостиком между младшей школой и будущим изучением математики и информатики.

Как устроены древние механизмы: технические идеи для школьных проектов и занятий

Этап «Исследование»: от вопроса к данным

Первым шагом всегда становится постановка вопроса. Он должен быть близок детям и касаться их повседневной жизни. Например, школьники могут исследовать безопасный путь до школы или выяснить, почему комнатное растение в классе вянет. Такой вопрос сразу вызывает интерес и создаёт основу для самостоятельных наблюдений.

Чтобы организовать исследование, полезно идти поэтапно:

- Задать вопрос и сформулировать гипотезу.

- Определить источники информации.

- Составить план наблюдений.

- Распределить роли в группе.

- Оформить материалы в «папке проекта».

- Записать первые шаги алгоритма.

Каждый из этих шагов помогает детям почувствовать себя настоящими исследователями. Важно, что учитель здесь не даёт готового ответа, а лишь направляет внимание, учит фиксировать наблюдения и переводить их в простые команды. Этот момент становится ключевым: ребёнок начинает понимать, что алгоритм рождается из реальной жизни, а не из абстрактного учебника.

Этап «Дизайн»: продукт и алгоритмизация

Когда факты собраны, настает время спроектировать результат. Это самый творческий и одновременно дисциплинирующий этап. Дети должны решить, каким будет их продукт: плакат, памятка, карточки-команды или программа для робота. Важно, чтобы результат был понятен не только им самим, но и другим людям.

Возможные решения обычно сводятся к трём направлениям:

- Создание визуального продукта (стенд, памятка, карточки).

- Оформление алгоритма в пошаговой форме.

- Программирование в цифровой среде или на роботе.

Роль учителя здесь — удержать баланс между креативностью и структурой. Частая ошибка — перегруз информацией, когда дети пишут слишком много текста или делают слишком сложный алгоритм. Простое правило «три блока информации и крупные пиктограммы» помогает сохранить понятность. Дети начинают осознавать, что дизайн — это не украшение, а инструмент для ясной передачи мысли.

Этап «Совместное завершение»: защита и демонстрация

Финальная часть проекта — презентация результата. Она необходима не только для проверки знаний, но и для формирования уверенности в собственных силах. Дети учатся говорить перед аудиторией, слушать друг друга и отвечать на вопросы. При этом защита не должна превращаться в скучный отчёт — важно, чтобы у каждого участника была своя роль.

Защита может проходить в разных форматах:

- Демонстрация стенда на классном часе.

- Устное выступление на родительском собрании.

- Показ алгоритма через карточки или работу робота.

Каждый вариант имеет свои плюсы и трудности. Например, при устной защите дети часто волнуются, а при демонстрации алгоритма допускают ошибки в последовательности. Эти проблемы решаются репетицией, использованием таймера и чек-листов. Главное — показать, что ошибки тоже часть процесса и их можно исправлять. Тогда защита превращается в праздник, где ценится не только продукт, но и путь, который прошла команда.

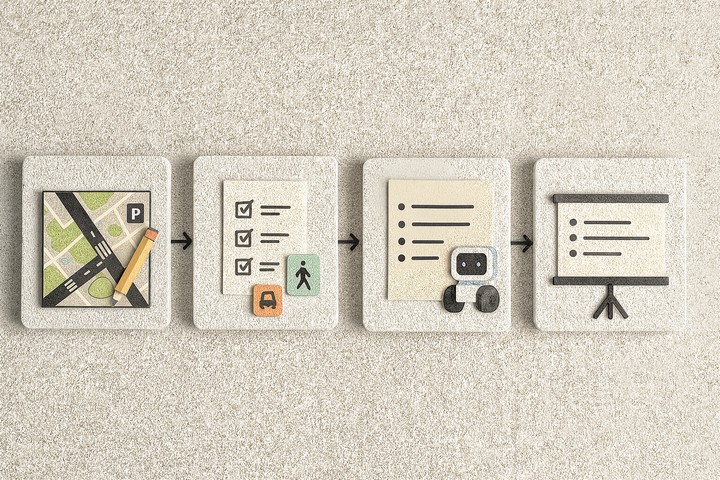

Планирование проекта на четыре урока

Чтобы проект стал выполнимым, его удобно разложить на четыре занятия. Такое деление позволяет учителю встроить работу в расписание и при этом сохранить целостность замысла. Дети постепенно переходят от наблюдений к продукту и от продукта к публичному выступлению.

Примерное распределение может выглядеть так:

- Первый урок — исследование и постановка задачи.

- Второй урок — дизайн продукта.

- Третий урок — сборка и тестирование.

- Четвёртый урок — защита и обратная связь.

Каждый урок выполняет отдельную функцию, но вместе они складываются в целый проектный цикл. Для детей это становится наглядным опытом: чтобы получить результат, нужно пройти все этапы, а не ограничиться одним наблюдением или одной идеей. Учитель же получает удобную рамку для планирования.

Варианты реализации: от бумажного до цифрового

Проектная работа хороша тем, что её можно адаптировать под любые условия. Даже если у школы нет роботов и компьютеров, проект не теряет ценности. Главное — дать детям возможность пройти весь путь от вопроса до результата.

Вариантов здесь несколько:

- Минимальный (бумага, карточки, плакаты).

- Расширенный (роботы TRIK, РОББО, Амперка, Matatalab).

- Адаптированный для сельской школы (библиотека, доска, презентация на собрании).

Каждый вариант решает одну и ту же задачу — развить у ребёнка алгоритмическое мышление. Наличие техники лишь расширяет возможности, но не определяет суть метода. Таким образом, проект доступен для любой школы и не требует больших затрат.

Роли и распределение ответственности

Групповая работа в начальной школе требует особого внимания к распределению обязанностей. Если роли не заданы, проект превращается в хаос: одни делают всё, а другие остаются в стороне. Чёткое разделение позволяет каждому почувствовать значимость своего вклада.

Обычно выделяют такие роли:

- Исследователь, который ищет данные.

- Алгоритмист, записывающий команды.

- Оформитель, отвечающий за наглядность.

- Спикер, готовящий защиту.

Полезно менять роли от этапа к этапу, чтобы каждый попробовал себя в разных функциях. Это развивает гибкость мышления и даёт детям шанс проявить способности там, где они сами не ожидали. Учитель становится модератором процесса, а не единственным источником знаний.

Шаблоны и инструменты

Чтобы проект был удобнее вести, полезно использовать готовые шаблоны. Они помогают детям структурировать информацию и делают процесс более наглядным. Особенно это важно для младших школьников, которым трудно держать весь объём данных в голове.

Основные шаблоны включают:

- Папку проекта для хранения материалов.

- Лист ролей для распределения задач.

- Лист наблюдений в виде таблицы.

- Лист алгоритма для записи команд.

- Лист обратной связи для фиксации впечатлений.

- Карту спринта (для старших классов).

- Рубрику оценивания, где прописаны критерии.

Использование таких материалов не только упрощает организацию, но и формирует у детей навык работы с документацией. Они начинают понимать, что результат должен быть оформлен и сохранён, а не остаться на уровне устного обсуждения. Это приближает школьников к реальной практике проектной деятельности.

Мини-проект за один урок

Если у учителя нет возможности выделить четыре занятия, можно попробовать методику в формате «урока-игры». Такой опыт позволяет детям быстро включиться в проектную деятельность и увидеть её пользу. При этом сохраняются все ключевые элементы: постановка задачи, распределение ролей, создание алгоритма и демонстрация.

В рамках одного урока можно предложить детям составить алгоритм движения «робота» от двери до доски. Для этого нужны только карточки с командами и схема класса. Работа проходит в несколько шагов: постановка задачи, запись алгоритма, проверка «живым роботом» и демонстрация другим группам.

Домашним заданием может стать разработка нового маршрута, например «от парты до окна». Такой формат позволяет закрепить навык и в то же время оставляет простор для фантазии. Даже за один урок дети почувствуют, что могут сами придумать и проверить алгоритм, а значит — стать настоящими исследователями.

Вопросы и ответы

Да. Достаточно бумаги и карточек команд («Вперёд», «Налево», «Стоп»). Дети могут проигрывать алгоритм как игру: один ребёнок — «робот», остальные дают команды.

Для младших классов лучше всего использовать TRIK, РОББО, Амперку, Matatalab Russian Edition. Они позволяют детям собирать простые маршруты, двигать модели и проверять свои алгоритмы.

Базовый проект можно провести за четыре урока. Если есть техника, часть времени уйдёт на настройку и тестирование робота.

Проект формирует универсальные учебные действия: планирование, анализ, сотрудничество, презентация результатов. Эти умения напрямую указаны в ФГОС.

Начинайте с ролей и простых заданий. Чётко распределите задачи: один рисует, другой пишет, третий озвучивает. Через несколько проектов навык совместной работы закрепится.